Al ristorante si andava solo per i matrimoni. Anzi, per gli sposalizi, come usava chiamarli allora. Erano gli anni Settanta, io ero un bambino, e quelle erano le uniche occasioni in cui si andasse tutti al ristorante. In linea teorica ci sarebbero state anche le comunioni, è vero. Ma per me sono arrivate qualche anno dopo gli sposalizi: le cugine e i cugini erano di poco più vecchi o più giovani di me, nessuno quindi ancora in età, pertanto all’epoca si mangiava fuori soprattutto per le nozze, quelle delle cugine di mio padre e di mia madre, delle loro cugine e cugini di secondo grado, di parenti di cui solo adesso, e con l’aiuto di un grafico, riesco a capire il grado di parentela, per dimenticarlo dopo neanche cinque minuti. Di parenti ce n’erano in quantità, da parte sia di padre sia di madre, e poi c’erano altre relazioni familiari ataviche (comparizie, commarizie, amicizie, mezzadrie), di cui io bambino non avevo idea, ma che richiedevano la nostra inderogabile presenza.

A me gli sposalizi piacevano assai. Bisognava sorbirsi la messa, però poi si andava al ristorante, e, quando i parenti erano stretti, spesso a seguire anche al ricevimento. Ai pranzi di nozze si iniziava con portate esotiche come “l’antipasto”, c’erano sempre a disposizione bibite concesse in genere col contagocce come la gassosa, venivano servite quantità sfacciate di dolci e addirittura ti riprendevano se facevi lo sgarbo di non accettarne (erano sempre fatti in casa, e la mamma della sposa o dello sposo ti avrebbe incenerito alla prima avvisaglia di un possibile gesto di rifiuto). Insomma, per me bambino era una pacchia.

Negli anni Settanta il tradizionale pranzo di nozze provava, almeno dalla mie parti, iniziali sintomi di modernità. Le prime novità furono cose non mai udite come i tortellini con la panna, che mi folgorarono in un pranzo nel 1973, quando per la prima volta scoprii che la pasta ripiena poteva non avere un sugo rosso, e che “in bianco” non era per forza sinonimo di cibo per il post-maldipancia. Oppure rivoluzioni assolute come il pranzo a buffet, che fece insieme sensazione e scandalo alle nozze della cugina di mia madre nel 1974, quando alcuni degli invitati non nascosero il proprio abruzzese disappunto di fronte all’assenza del servizio al tavolo. A parte le trovate “moderne”, restavano comunuqe molti punti fissi, che solo il decennio successivo avrebbe scalzato in via definitiva: era sempre un banchetto “di carne”, e prevedeva un menù che, con poche variazioni, recava ancora tracce di costumi ottocenteschi, di quelli descritti per esempio nel Gattopardo o da Matilde Serao, nel suo insuperato Saper vivere.

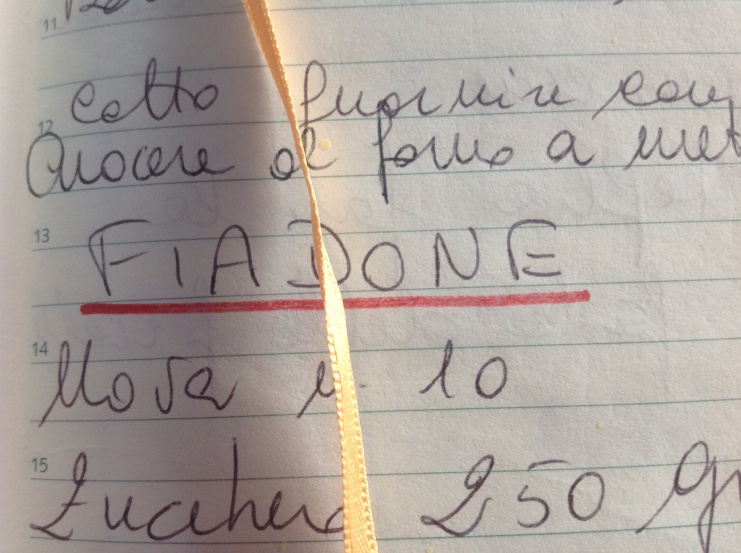

Un pranzo di nozze iniziava invariabilmente con un antipasto di salumi, formaggio e olive. Proseguiva con del brodo con la pizza rustica, o con un consommé a cui faceva seguito la galantina di pollo (che era servita per fare il brodo) insieme al lesso (come sopra). Poi le lasagne (“la sagna”, da noi), o, nei pranzi più rustici, la pasta alla chitarra al ragoût (non quello con il macinato, ma con il ragoût detto “napoletano”), che proprio negli anni Settanta e per nozze più evolute iniziavano ad essere sostituiti dal tris di primi. Dopo la portata di pasta era il turno del pollo, poi della carne rossa ai ferri o al forno con contorno di patate e di insalata. A queste poteva seguire o meno la prochetta. Nei pranzi di campagna, il dessert era in genere una semplice macedonia di frutta con o senza gelato, che preparava alla torta e ai dolci; in quelli cittadini la torta e i dolci erano preceduti da squisitezze antiche, come la Pesca Melba (da me adoratissima), che sulle tavole non proviciali erano state ormai abbandonate già da alcuni decenni.

Gli anni Ottanta sono stati una cesura rispetto a tutto questo. Il pesce ha sostituito la carne in via pressoché definitiva, e gli antipasti hanno preso il sopravvento, riducendo le altre portate a un interminabile, molesto intermezzo: si è satolli da un pezzo, ma andare via prima della torta proprio non si può, pare brutto.

Qualche tempo fa mi chiedevo che fine avesse fatto la Galantina di pollo. Stavo col pensiero di un piatto sparito dalla (mia) vista, ma che era invece una presenza ricorrente e sempre gradita dei banchetti di nozze di una volta. Ne ho trovata la ricetta, e l’ho rifatta. E poi ho capito il perché della sua sparizione. Non vi anticipo nulla, vi sarà tutto presto chiaro.

Galantina di pollo

Ingredienti (per un numero di persone imprecisato, tanto non la farete mica per voi soli, la Galantina; e seppure la faceste, dopo tutta la fatica che avrete fatto, non ne vorrete certo fare un’altra la settimana successiva):

- un pollo (il mio era ruspante, e pesava circa due chili. Vi consiglio di procurarvene uno sempre ruspante ma più piccolo, capirete dopo perché);

- 600 g. circa di carne di manzo macinata;

- 1 o 2 salsicce;

- 150 g. circa di prosciutto crudo tagliato a fette sottili;

- 300 g. circa di parmigiano e pecorino grattugiati;

- 2 o 3 uova intere freschissime;

- 1 carota;

- 1 costa di sedano;

- foglie di prezzemolo;

- alcune olive verdi e nere;

- Marsala secco (un bicchierino);

- sale, pepe, noce moscata.

Preparazione:

chiederete al macellaio di disossarvi il pollo. È una operazione molto delicata, che solo pochi ormai sanno portare a termine in modo impeccabile: dovrete fare di necessità virtù.

Dunque, riprendiamo. Salerete leggermente l’interno del pollo, foderandolo successivamente con le fette di prosciutto. Su queste porrete il macinato di manzo che avrete anch’esso leggermente salato, pepato, condito con una spolverata di noce moscata e amalgamato per bene con i formaggi grattugiati, aggiungendo un bicchierino di Marsala secco e qualche foglia di prezzemolo.

Su questa base porrete poi la salsiccia (che avrete avuto cura di far cuocere per una mezz’ora con acqua e vino bianco), le uova sode e sbucciate, le olive denocciolate, la costa di sedano (privata dei fili) e la carota fatti a filetti (e disposti in senso longitudinale). A piacere aggiungerete dei pistacchi.

Chiuderete i lembi del pollo, e, aiutandovi con un ago da pelle, filo e un ditale, li cucirete, facendo molta attenzione a non lasciare buchi. Ecco, si tratta di un’operazione delicata. Se il macellaio ha fatto un buon lavoro non sarà (troppo) difficile, altrimenti occorrerà essere pazienti: il grasso della pelle del pollo farà scivolare le vostre mani che non faranno presa sull’ago, e l’ago resterà a metà cucitura, senza andare più né avanti né indietro; la pelle del pollo tenderà a strapparsi, e altre amenità apripista di molte esclamazioni volgari.

Qui c’era mia madre, che ha saputo risolvere una situazione disperata: il pollo era di due chili, ed era stato disossato malissimo, e di conseguenza era difficilissimo da ricomporre con ago e filo. La volta precedente c’era il Pitone, che, smadonnando durante la cucitura, mi ha intimato di bandire per sempre la Galantina dalla nostra cucina. Infatti quella che vi racconto è stata fatta a 500 Km di distanza.

Dovrete dare al tutto una forma tondeggiante e allungata, come un arrorsto ciccione. La nostra Galantina, date le dimensioni originarie del pollo e le difficoltà di cui sopra, alla fine aveva un’estetica discutibile, e pareva uscita da un film “de paura” di Carpenter, piuttosto che da una cucina festiva.

Una volta terminata la cucitura, legherete con lo spago il tutto e porrete a cuocere a fuoco dolce insieme in acqua bollente in cui avrete messo a freddo ossi, sedano, carota, cipolla, qualche pomodorino “di Pechino” (come dicea una mia prozia megera ma carissima), cannella, chiodi di garofano e buccia di limone, insomma, come fareste con la carne da brodo. La Galantina dovrà cuocere per circa un’ora, un’ora e mezza (il tempo dipende anche dal suo diametro).

Una volta cotta, lascerete raffreddare la Galantina nel suo brodo. Poi la scolerete e la porrete in frigorifero tenendola coperta per un giorno. Solo a questo punto potrete procedere ad affettarla. Al taglio si scopriranno le inaspettate composizioni che avranno formato i vari ingredienti del ripieno, con diversa armonia di colori e testure. Che poi faranno la delizia del palato, quando gusterete la Galantina come piatto di mezzo dopo una pietanza in brodo o un consommé, o, seguendo la moda del giorno, tra gli antipasti, sorprendendo i vostri ospiti con un sapore nuovo, cioè antico.

Chiù! cioè, Ciomp!